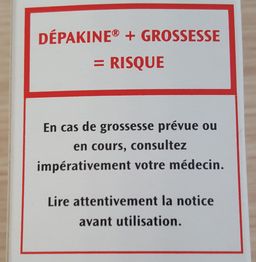

Les grossesses survenant chez des femmes épileptiques, en particulier en cas de prise de médicaments à base de valproate de sodium, exposent à des surrisques d'effets indésirables foetaux, nécessitant information, adaptation et vigilance (illustration).

Le rapport de l'IGAS : 5 axes d'analyse et de réflexion sur le valproate de sodium

Le 23 février, l'IGAS a remis son rapport d'enquête sur les spécialités contenant du valproate de sodium.

Commandé par la ministre des Affaires sociales et de la Santé en juin 2015, ce rapport de 360 pages (dont 290 pages correspondent à des annexes) s'articule autour de 5 grands chapitres :

- la place du valproate dans l'arsenal thérapeutique de l'épilepsie et des troubles bipolaires ;

- la chronologie des études et publications faisant état de la tératogénicité du valproate de sodium, depuis la première commercialisation de l'anti-épileptique en 1967 ;

- la chronologie des décisions prises par les autorités sanitaires face au risque tératogène du valproate de sodium, parallèlement aux données disponibles ;

- une analyse des mesures de minimisation du risque proposées par l'ANSM depuis 2015 et les difficultés d'application observées ;

- une discussion élargie sur l'organisation du système de pharmacovigilance et sur les moyens de renforcer ce dispositif pour améliorer la réactivité face à un signal d'alerte.

Une estimation de 450 enfants présentant des malformations congénitales suite à une exposition in utero

Les auteurs de l'IGAS se sont appuyés sur les données du registre des malformations en Rhône-Alpes (REMERA) pour estimer le nombre d'enfants français exposés in utero au valproate de sodium et atteints de malformations congénitales, entre 2006 et 2014.

Par extrapolation de ces données à la France entière, le nombre d'enfants vivants ou mort-nés exposés in utero au valproate entre 2006 et 2014 et porteurs d'une malformation congénitale a été estimé entre 425 et 450 cas par l'IGAS.

Interviewée sur France Info le 23 février, Marine Martin, la présidente de l'association APESAC (Association d'Aide aux Parents d'Enfants souffrant du Syndrome de l'Anti-Convulsivant) estime néanmoins que le nombre d'enfants exposés pendant la grossesse au valproate et présentant une ou plusieurs malformation(s) congénitale(s) est bien plus important : "je pense que ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui sont touchés".

Pour Marine Martin, l'IGAS se base sur les premières données de pharmacovigilance mais il faudrait également tenir compte des nombreux cas qui ne sont pas notifiés et qui échappent aujourd'hui aux données de pharmacovigilance.

Comment en savoir plus ? Une mesure plus précise de l'impact des prescriptions de valproate sur la descendance des femmes exposées devrait être disponible en mai 2016, sur la base de données issues du SNIIRAM (Système national d'informations inter-régimes de l'Assurance Maladie, qui contient des données médicales et pharmaceutiques sur l'ensemble de la population française) et du PMSI (Programme de Médicalisation des systèmes d'information, fournissant des informations sur les patients hospitalisés, inclus dans le SNIIRAM).

Pas d'estimations disponibles du nombre d'enfants présentant des troubles du développement

En revanche, il n'existe pas de données chiffrées relatives aux troubles du développement neurologique, dont le risque a été mis en évidence, du moins sur le plan statistique (constat d'une plus grande fréquence de ces troubles en cas de grossesse sous valproate) entre 2009 et 2014 (tandis que le risque malformatif est soupçonné depuis les années 80) :

- en 2009, l'étude NEAD (Neurodevelopmental Effects of Antiepileptic Drugs), qui suit 330 femmes épileptiques enceintes souffrant d'épilepsie sous traitement antiépileptique en monothérapie depuis 1999, confirme que les enfants exposés in utero au valproate présentent un QI statistiquement significativement plus faible que les autres ("Cognitive Function at 3 Years of Age after Fetal Exposure to Antiepileptic Drugs", NEJM) ;

- cette constatation est confirmée par d'autres analyses, publiées en janvier 2010 puis en 2013 ("Fetal antiepileptic drug exposure and cognitive outcomes at age 6 years (NEAD study): a prospective observational study", groupe NEAD).

De même, pour le risque de troubles du spectre de l'autisme (TSA), détecté en augmentation significative lors de ces suivis chez les enfants de mères exposées au valproate pendant leur grossesse. Mais le nombre d'enfants concernés est aujourd'hui difficilement estimable.

Aucun suivi spécifique à long terme n'a donc encore été mis en place.

Le rapport de l'IGAS rappelle la chronologie des alertes lancées depuis plusieurs décennies

Le risque de malformations foetales associé au valproate de sodium a été suggéré dès 1968, soit 1 an après la commercialisation de cet anti-épileptique.

Au cours des années 80, les publications se sont multipliées, confirmant peu à peu la relation entre ces effets indésirables et le traitement anti-épileptique.

En France, en 1982, l'équipe du registre des malformations congénitales de la région Rhône-Alpes constatait une proportion anormale des cas de défaut de fermeture du tube neural (spina bifida) chez les enfants exposés in utero au valproate.

En 1983, un registre des grossesses sous valproate est créé aux Etats-Unis et le risque tératogène du valproate de sodium et de ses dérivés est reconnu.

Prenant en compte les conclusions de ces études, des recommandations sont établies dès les années 90, dans la revue Epilepsia notamment, pour prévenir le risque tératogène des traitements anti-épileptiques.

Les auteurs de ces recommandations préconisaient "si possible, un traitement par monothérapie, à la dose la plus faible possible avec supplémentation en folates à haute dose, associé à une surveillance échographique du fœtus et à un dosage de l'alphafoetoprotéine du liquide amniotique". Ils soulignaient d'ores et déjà l'importance d'"évoquer avec les parents, avant la conception, ces modalités de surveillance et la possibilité d'une interruption de grossesse".

Mais des signaux d'alerte insuffisamment pris en compte par les autorités sanitaires, d'où un retard d'information des professionnels et des patients

Malgré les nombreux signaux d'alerte issus de la pharmacovigilance entre 1967 et 2000, l'IGAS souligne "qu'aucune décision administrative notable n'est intervenue".

Le premier RCP (résumé des caractéristiques du produit) de DEPAKINE a été validé en 1986 et n'a pas été modifié avant 1995. S'il mentionnait le risque d'anomalie du tube neural, il précisait que "le traitement ne justifie pas de renoncer à une grossesse".

Après 1995, malgré une meilleure connaissance des risques malformatifs, l'IGAS estime que l'information sur le risque tératogène du valproate de sodium par le biais du RCP et de la notice reste très insuffisante.

Entre 1997 et 2000, l'IGAS relève que "la formulation [du RCP] demeure très prudente quant à ces risques tératogènes, puisqu'il est indiqué que ni leur « réalité » ni leur « fréquence » ne sont établies".

Pour l'IGAS, l'Agence du médicament (ex-ANSM) et le laboratoire titulaire de l'AMM de DEPAKINE (Sanofi) ont été faiblement réactifs, alors que les signaux d'alerte émis par les centres de pharmacovigilance étaient nombreux. Notons que cette analyse est contestée par Sanofi, qui déclare "avoir toujours respecté ses obligations d'information auprès des professionnels de santé et des patients".

Un retard d''information en France par rapport à d'autres pays européens

La mission relève par ailleurs un retard d'information français par rapport à ses voisins européens : les risques de malformations et de retard de développement ont en effet été pris en compte par l'EMA (Agence européenne du médicament) dès 2003 et mentionnés clairement dans plusieurs pays européens à cette même date, alors qu'il a fallu attendre en France :

- 2006 pour que la mention "l'utilisation du valproate est déconseillée tout au long de la grossesse et chez la femme en âge de procréer sans contraception efficace" apparaisse dans le RCP.

- 2010 pour que les risques encourus soient détaillés (malformations du fœtus, troubles de la coagulation chez le nouveau-né, troubles du développement et troubles autistiques chez l'enfant) et que les troubles envahissants du développement soient mentionnés,

- 2013 pour que le risque de retard de QI global soit précisé.

Des divergences d'information entre les différents médicaments contenant de l'acide valproïque

Les actualisations successives du RCP de DEPAKINE et dérivés résumées ci-desssus n'ont été intégrées aux RCP des médicaments génériques du valproate de sodium qu'à partir de 2012.

Autrement dit, entre 2004 et 2012, les RCP de ces médicaments génériques ne mentionnaient ni le risque tératogène propre plus élevé du valproate de sodium, ni les retards de développement, ni les troubles autistiques alors que ces éléments étaient mentionnées dans le RCP du princeps.

La rigueur et la réactivité du CRAT soulignées

Si l'IGAS dénonce l'inertie des autorités françaises de santé et du laboratoire Sanofi, elle note la réactivité du CRAT (Centre de Référence sur les Agents Tératogènes).

Pour les inspecteurs de l'IGAS, ce centre de vigilance fait preuve de rigueur et apparait comme un outil essentiel à la pratique médicale. Il doit donc être "unanimement reconnu comme une source d'information fiable et réactive sur le sujet". Constatant une instabilité budgétaire, l'IGAS recommande de sécuriser le financement du CRAT.

L'utilisation du valproate de sodium en psychiatrie mérite d'être réexaminée

Le médicament DEPAKINE est indiqué dans le traitement de l'épilepsie chez l'enfant et l'adulte.

Le rapport de l'IGAS met en évidence une prescription hors-AMM largement répandue en psychiatrie, mais aussi en prévention des migraines, pour les traitement des névralgies et des douleurs cancéreuses. Pour les auteurs, cette utilisation en psychiatrie mériterait d'être examinée de façon plus approfondie, en particulier lorsqu'il s'agit de prescription chez des femmes en âge de procréer.

L'IGAS rappelle ce qui a déjà été entrepris depuis 2015

Suite à la réévaluation européenne initiée en 2013, l'ANSM a décidé de mettre en oeuvre un ensemble de mesures pour informer les patientes et les professionnels de santé sur le risque tératogène des spécialités de valproate de sodium et sur les nouveaux éléments intégrés dans les RCP :

- des nouvelles conditions de prescription et de délivrance sont applicables depuis avril 2015 pour les patientes en initiation de traitement et depuis le 31 décembre 2015 pour l'ensemble des patientes en âge de procréer nécessitant un traitement anti-épileptique par valproate de sodium (voir notre article du 27 mai 2015) :

- la prescription initiale est réservée aux spécialistes en neurologie, en psychiatrie et en pédiatrie (renouvellement par tout médecin dans la limite d'un an) ;

- les spécialités contenant du valproate sodique et dérivés ne doivent pas être prescrites chez les filles, les adolescentes, les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes, sauf en cas d'inefficacité ou d'intolérance aux alternatives médicamenteuses ;

- information de la patiente et signature d'un accord préalable de la patiente (remplissage de ce formulaire), et mise en place d'une contraception efficace ;

- réévaluation du traitement en cas de désir de grossesse ;

- un état des lieux et recommandations relatives aux alternatives thérapeutiques pour le traitement de l'épilepsie chez les femmes en âge de procréer a été effectué par la HAS (voir notre article du 10 décembre 2015) ;

Un renforcement majeur de l'information sur les risques liés à la prise d'un médicament à base de valproate pendant la grossesse, qui sera clairement signalée sur le conditionnement extérieur des spécialités à base de valproate de sodium à partir du 1er mars 2016, avec dans un encadré rouge, en lettres majuscules rouges : NOM DE FANTAISIE + GROSSESSE = RISQUE.

Un renforcement majeur de l'information sur les risques liés à la prise d'un médicament à base de valproate pendant la grossesse, qui sera clairement signalée sur le conditionnement extérieur des spécialités à base de valproate de sodium à partir du 1er mars 2016, avec dans un encadré rouge, en lettres majuscules rouges : NOM DE FANTAISIE + GROSSESSE = RISQUE.

Cependant, l'IGAS relève un certain nombre de difficultés pour l'application de ces mesures, qu'il importe de prendre en compte pour estimer de l'efficacité, ou non, de l'information délivrée :

- l'insuffisance de spécialistes en neurologie dans certains départements et par conséquent, la difficulté de respecter les nouvelles modalités de prescription ;

- les réticences de certains praticiens quant au recueil de l'accord de soins ;

- la méconnaissance des mesures de minimisation du risque par les patientes, les prescripteurs et les pharmaciens.

Pour compléter ces mesures d'optimisation de l'information, l'IGAS formule 10 recommandations centrées sur l'amélioration de la pharmacovigilance

En conclusion, les inspecteurs émettent 10 recommandations (pages 58 - 71 du rapport) visant à renforcer le dispositif de pharmacovigilance et à optimiser la réactivité des autorités sanitaires (ANSM, DGS) en cas d'alertes de pharmacovigilance :

- Développer, dans le cadre des évaluations des rapports bénéfice/risque, une approche par classe thérapeutique,

- Inscrire au programme de travail de l'ANSM des inspections chez les industriels afin de vérifier qu'ils remplissent leurs obligations en matière de pharmacovigilance,

- Obtenir la certification ISO 9001 (exigences pour un système de gestion de la qualité) de l'ANSM au plus tard en 2018,

- Doter la MPCI (Mission de pilotage et de contrôle interne) d'une équipe d'auditeurs dédiés à plein temps,

- Inclure le taux de prescription hors AMM dans les critères de sélection des molécules inscrites dans le programme de réévaluation du rapport bénéfice/risque,

- Prévoir une évaluation périodique de l'ASMR pour tous les médicaments inscrits sur la liste des médicaments sous surveillance renforcée, indépendamment de leur date de première inscription sur la liste des médicaments remboursables,

- Mettre en cohérence les positions de l'ANSM et de la HAS sur les conditions de prescription,

- Formaliser une stratégie en matière de pharmaco-épidémiologie incluant les registres des malformations congénitales et les bases de données disponibles (EFEMERIS, première base de données française d'évaluation du risque médicamenteux pendant la grossesse, et SNIIRAM-PMSI), et mobiliser les organisations concernées sous l'égide de la DGS. Le financement de cette stratégie pourrait être assuré par une part de la remise conventionnelle négociée par le CEPS avec les industriels du médicament,

- Objectiver la mission d'intérêt général du CRAT et la péréniser sous forme d'un renforcement du financement au titre des missions d'intérêt général (MIG),

- Elaborer une doctrine explicite en matière de prise en compte des signaux pour la réévaluation du bénéfice / risque, sous l'autorité de la DGS.

La DGS et l'ANSM annoncent un plan d'actions pour l'application de ces 10 recommandations

En réponse à ces recommandations de l'IGAS, la DGS (Direction générale de la Santé) et l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) ont dévoilé le 23 février 2016 leur plan d'action pour mettre en application les recommandations de l'IGAS, en complément de ce qui a déjà été entrepris pour minimiser le risque tératogène du valproate de sodium (cf. ci-dessus).

Ce plan s'articule autour de 2 axes principaux :

- la réorganisation de l'ANSM et des modalités de travail DGS/ANSM : la création d'une direction de la surveillance a été annoncée ;

- le renforcement de la pharmacovigilance et de la pharmaco-épidémiologie au sein de l'ANSM, dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance (COP) de l'ANSM :

- renforcement de la lisibilité et de l'efficience des CRPV (centres régionaux de pharmacovigilance) ;

- création d'un portail internet commun (grand public et professionnel de santé) des signalements d'ici fin 2016 ;

- augmentation du nombre d'inspections en matière de pharmacovigilance au sein de l'industrie pharmaceutique ;

- mise en place d'une étude observationnelle de 1 000 femmes et 400 pharmacies organisées par les laboratoires, en lien avec le conseil national de l'Ordre des pharmaciens dès mars 2016 ;

- élaboration d'une étude conjointe ANSM/Cnamts sur le suivi de minimisation du risque jusqu'en 2018 (analyse du profil des femmes exposées pendant leur grossesse) ;

- réévaluation complète de l'ensemble de la classe des antiépileptiques. Débutée en juin 2015, les résultats sont attendus mi-2016.

Ces mesures parviendront-elles à améliorer notre système de pharmacovigilance, secoué depuis plusieurs années par la mise en évidence de failles et de retards ? Et amélioreront-elles le passage de l'information aux professionnels et utilisateurs au moment nécessaire et de la manière la plus efficace possible ?

Rappel : les médicaments concernés

Les médicaments contenant du valproate de sodium et dérivés commercialisés en France sont les suivants :

- DEPAKINE formes orales et forme injectable (valproate de sodium) et génériques,

- DEPAKINE CHRONO et génériques,

- DEPAKOTE (divalproate de sodium),

- DEPAMIDE (valpromide),

- MICROPAKINE (valproate de sodium).

DEPAKINE et MICROPAKINE sont indiqués dans le traitement de l'épilepsie (voir Recos VIDAL Epilepsie de l'adulte et Epilepsie de l'enfant). Chez l'enfant, ils disposent d'une indication en prévention de la récidive de crises après une ou plusieurs convulsions fébriles (Cf. Recos VIDAL Convulsions fébriles), présentant les critères de convulsions fébriles compliquées, en absence d'efficacité d'une prophylaxie intermittente par benzodiazépines.

DEPAKOTE et DEPAMIDE sont indiqués en deuxième intention dans les épisodes maniaques du trouble bipolaire (Cf. Recos VIDAL Troubles bipolaires).

Pour aller plus loin

Enquête relative aux spécialités pharmaceutiques contenant du valproate de sodium (IGAS, février 2016)

Communiqué de presse - Spécialités pharmaceutiques contenant du valproate de sodium : un plan d'action présenté par les autorités sanitaires (DGS, 23 février 2016)

Prises de parole du Directeur général de la Santé et du Directeur général de l'ANSM (discours de la conférence de presse, 23 février 2016)

Sur Vidal.fr

VIDAL Reco "Epilepsie de l'adulte"

VIDAL Reco "Epilepsie de l'enfant"

Valproate de sodium et risque tératogène : quelles sont les alternatives thérapeutiques ? (10 décembre 2015)

Epilepsie, traitée ou non, et grossesse : analyse des éventuels surrisques d'évènements indésirables (3 décembre 2015)

Médicaments à base de valproate et dérivés : renforcement des conditions de prescription et de délivrance (27 mai 2015)

Médicaments contenant du valproate de sodium et dérivés : renforcement des restrictions d'indication (11 décembre 2014)

- DEPAKINE 200 mg cp gastrorésis

- DEPAKINE 200 mg/ml sol buv

- DEPAKINE 400 mg/4 ml prép inj IV

- DEPAKINE 500 mg cp gastrorésis

- DEPAKINE 57,64 mg/ml sirop

- DEPAKINE CHRONO 500 mg cp pellic séc LP

- DEPAKOTE 250 mg cp gastrorésis

- DEPAKOTE 500 mg cp gastrorésis

- DEPAMIDE 300 mg cp pellic gastrorésis

- MICROPAKINE LP 100 mg glé LP en sachet-dose

- MICROPAKINE LP 1000 mg glé LP en sachet-dose

- MICROPAKINE LP 250 mg glé LP en sachet-dose

- MICROPAKINE LP 500 mg glé LP en sachet-dose

- MICROPAKINE LP 750 mg glé LP en sachet-dose

12 minutes

12 minutes 2 commentaires

2 commentaires

Commentaires

Cliquez ici pour revenir à l'accueil.